小児眼科

私たちは生まれてすぐに歩けないように、視力も赤ちゃんの頃から徐々に発達していきます。この大切な時期に目の病気があると、見え方の成長が妨げられ、弱視につながることがあります。弱視は早期発見・早期治療が非常に重要で、治療のタイミングを逃すと視力が伸びないまま大人になることもあります。

お子さまの目で少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

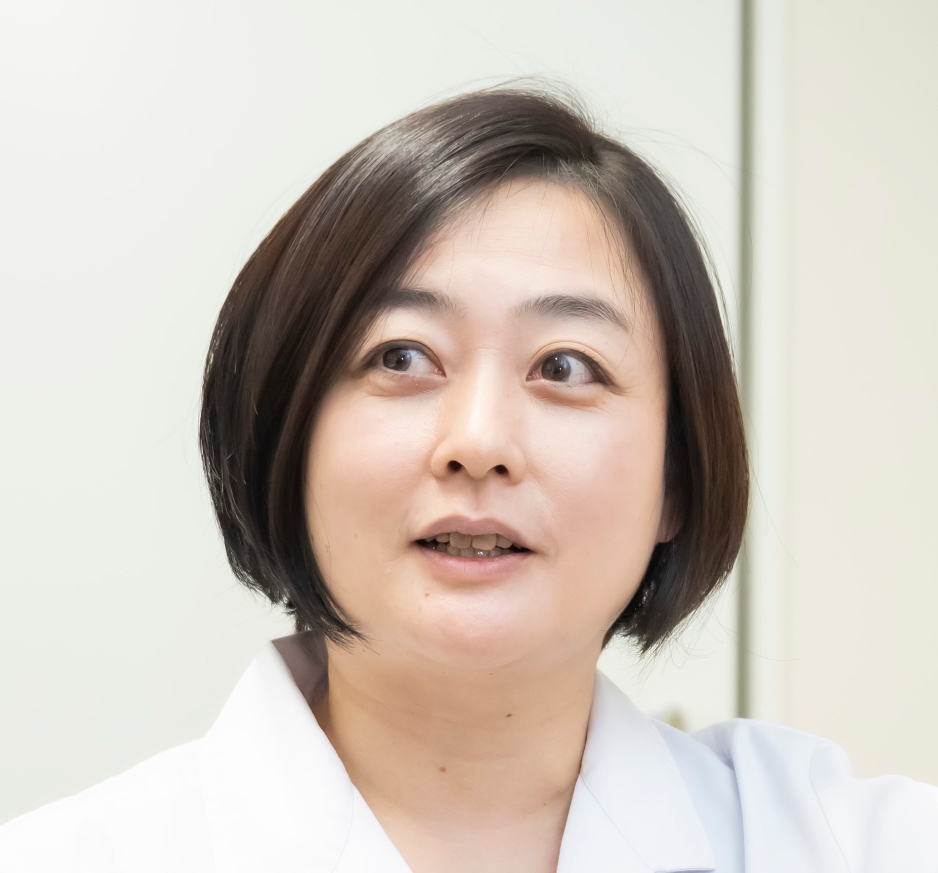

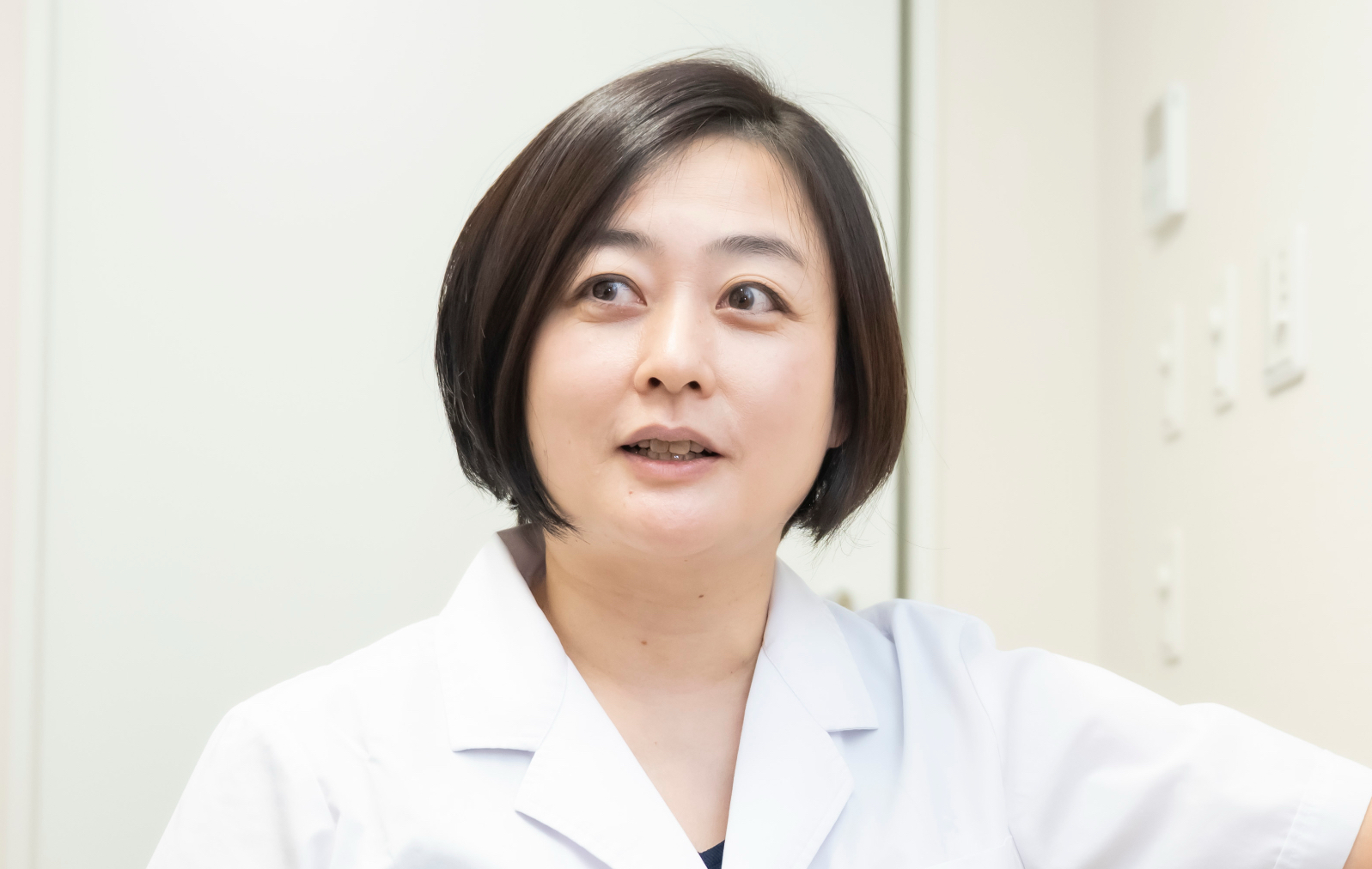

上村 文

Aya Uemura

大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。

子どもの目について

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明るさの変化がわかる程度です。成長とともに、周囲の顔やおもちゃに注目しながら、脳と目が連携して視力が発達していきます。

このように外部刺激によって、目からの情報を脳に伝達する神経回路が作られ、子どもの視覚機能が発達する時期を「感受性期」といい、生後1か月から始まり、1歳半ごろにピークを迎え、8歳頃までに終わるとされています。この時期に何らかの原因でうまく視覚が発達しない場合でも、子供は自分で見えにくさを伝えることができないため、異常の発見が遅れることがあります。

斜視や弱視の治療は遅くても8歳までに完了しないと治療効果が出にくい為、早期の受診が重要となります。

子どもの視力発達について

赤ちゃんの視力は、生後すぐにはぼんやりとしか見えていません。生後3か月で0.02、1歳で0.2程度、3歳で0.6〜0.9、5歳で1.0以上へと発達していきます。お母さんの顔、お父さんの顔、おもちゃや何か動くものを見ようとして「見えた」という経験の繰り返しの中で、目と脳の神経回路が発達して、視力が成熟していきます。また、生後4〜6か月頃には、両眼を使って立体的に物を見る「両眼視機能」の基礎がつくられます。

このような様子に気がついたら眼科を受診しましょう

- 片目を隠すと嫌がる

- 目つきがおかしい

- 上目づかいや横目づかいがある

- まぶたが開きにくい

- 目がゆらゆら揺れる

- 通常の光でまぶしそうにする

- フラッシュで撮影すると、片目だけ違う色で写る

- 黒目が白っぽいかグレー

- テレビや物を見る時に極端に近づく

- 物を見る時に目を細める

- 健診で要精密検査と言われた

子どもの弱視について

弱視とは、視力が発達する大切な時期(感受性期)に十分な視覚刺激を得られず、視力が発達しないことで起きます。弱視は感受性期を過ぎると治療しても視力の向上が難しくなるため、早期発見・早期治療が重要となります。

当院では、生後0歳から使用可能なスポットビジョンスクリーナー(SVS)を導入し、早期の弱視検査に対応しています。また、視能訓練士(ORT)という国家資格を有したスタッフが常駐しているので、安心して検査を受けていただけます。

弱視の原因

原因の多くは斜視または屈折異常によるものです。生まれたばかりの赤ちゃんの目は遠視ですが、成長につれて通常はピントが合うようになります。

しかし、以下のようなことが原因で弱視になる場合があります。

- 感受性期の強い屈折異常(近視・遠視・乱視など)

- 左右の視力差が大きい

- 斜視(片方の目の位置がずれている)

- 眼瞼下垂(まぶたが下がっている)

- 黒目の中心部分が白く濁っている

弱視の治療

弱視の治療は、視力の発達が可能な年齢のうちに適切な刺激を与えることが大切です。弱視治療用眼鏡の作成や遮閉訓練などで治療を行うことが基本になります。

治療は継続が大切で、眼鏡の度数調整や訓練の方法も成長にあわせて変えていきます。当院では視能訓練士(ORT)が、お子さま一人ひとりに合わせた最適な治療をサポートしています。

弱視治療用眼鏡

弱視治療では、まず眼鏡を作成して網膜に正しく映像を届け、視覚刺激を与えます。眼鏡をかけるだけでも視力の発達を促す効果があり、視力が適切に発達して安定すれば再び弱視に戻ることはありません。子どもの屈折異常は成長とともに変化するため、定期的に検査して、眼鏡の度数を調整することが治療において重要となります。

眼鏡選びでは、軽くて弾力性があり、かけ心地の良い素材が望ましく、長時間でも負担になりにくいものが理想です。なお、9歳未満の弱視治療用眼鏡については、条件により保険の適用が受けられる場合があります。

遮閉訓練

遮閉訓練は、左右の視力差がある場合に行う弱視治療のひとつです。視力の良い目にアイパッチ(遮閉具)をつけ、視力の弱い目を積極的に使うようにすることで、弱視の改善を図ります。訓練には根気が必要ですが、視力の発達期に適切に行うことで効果が期待できます。

目を隠すことが苦手なお子さまには、アイパッチにキャラクターシールを貼ったり、直接アイパッチが肌に触れないよう、眼鏡の内側に布を被せてやさしく遮るなどの工夫を取り入れ、お子さまが無理なく訓練を継続できるようサポートいたします。

子どもの斜視について

斜視とは、片方の目が見たい方向を向いているのに、もう片方の目が違う方向を向いてしまう状態です。通常、両目は同じ方向を見ることで立体的に物を認識しますが、斜視があるとこの「両眼視機能」の発達が妨げられます。その結果、脳が斜視の目からの情報を無視するようになり、視力の発達が不十分になって弱視を伴うこともあります。

斜視の原因

子どもの斜視の原因には、次のようにいくつかのタイプがあります。

- 生まれつき目を動かす筋肉や神経に異常がある

- 遠視が強く、ピントを合わせようとして目が内側に寄ってしまう

- 両目で物を見る力(両眼視)がうまく育たなかったり、生まれつきその能力が弱い

- 病気やけがによって片目、または両目の視力が極端に落ちたとき

斜視の治療

子どもの斜視の治療は、まず屈折異常(遠視など)を眼鏡で矯正することから始まります。眼鏡だけで改善が見られる場合もありますが、必要に応じて視能訓練を併用し、両眼視機能の回復を目指します。

眼鏡や訓練で十分な効果が得られない場合は、目の位置を調整する手術を検討することもあります。手術には筋肉のバランスを整える短縮法や後転法などがあります。

当院では、手術が必要なケースでは専門医療機関をご紹介し、連携して治療を進めています。

子どもの近視について

近視とは、遠くのものがぼやけて見える状態で、眼球が前後に楕円形に伸びることでピントが網膜より手前で合ってしまうのが主な原因です。一度伸びてしまった眼球が元に戻ることはありません。

オーストラリアの研究では、近視になる環境要因として、外遊びの時間の短さ(2時間未満)や30cm未満の距離で読書、30分以上継続しての読書などが挙げられています。

現代人の生活では、スマホの操作や動画鑑賞、携帯ゲームなどで30cm未満の距離で操作することも多くなっています。特に子どもの腕は短いため、必然的に近い距離での操作となってしまいます。

近視の原因

近視は、遺伝的要因と環境的要因が関わっていると言われています。

近年、子どもの近視が増えている原因として、子どもを取り巻く現代の生活環境の変化の影響が大きいと考えられています。

- 外遊びが少なくなった

- スマートフォンの普及

- タブレット学習が増えた

- 寝る時間が遅くなった

- 睡眠時間が減った

- 親が近視

近視の治療

子どもの近視進行を抑えるために、当院ではいくつかの治療方法をご用意しています。日中の生活習慣の見直しに加え、マイオピン点眼や、夜間のみ装着する特殊なハードコンタクトレンズオルソケラトロジーによる視力矯正を行っています。それぞれの方法には適応や効果の差がありますので、お子さまの目の状態に合わせて、医師が最適な治療法をご提案いたします。

学校検診で指摘された方へ

学校検診で視力低下を指摘され、眼科受診を勧められた場合は、学校から渡された受診結果記入用紙をご持参ください。検診結果がA判定以外の場合は、できるだけ早めの受診をおすすめします。

学校検診での視力検査は、眼科で行う検査とは内容が異なり、お子さまが検査に慣れていないことも多いため、改めて視力検査を行い、より詳しく調べます。

- 学校から渡された受診結果記入用紙

- 現在使用しているメガネ(お持ちの場合)

眼鏡処方が必要な場合がありますので、受付終了時間の1時間前までに来院お願いいたします。

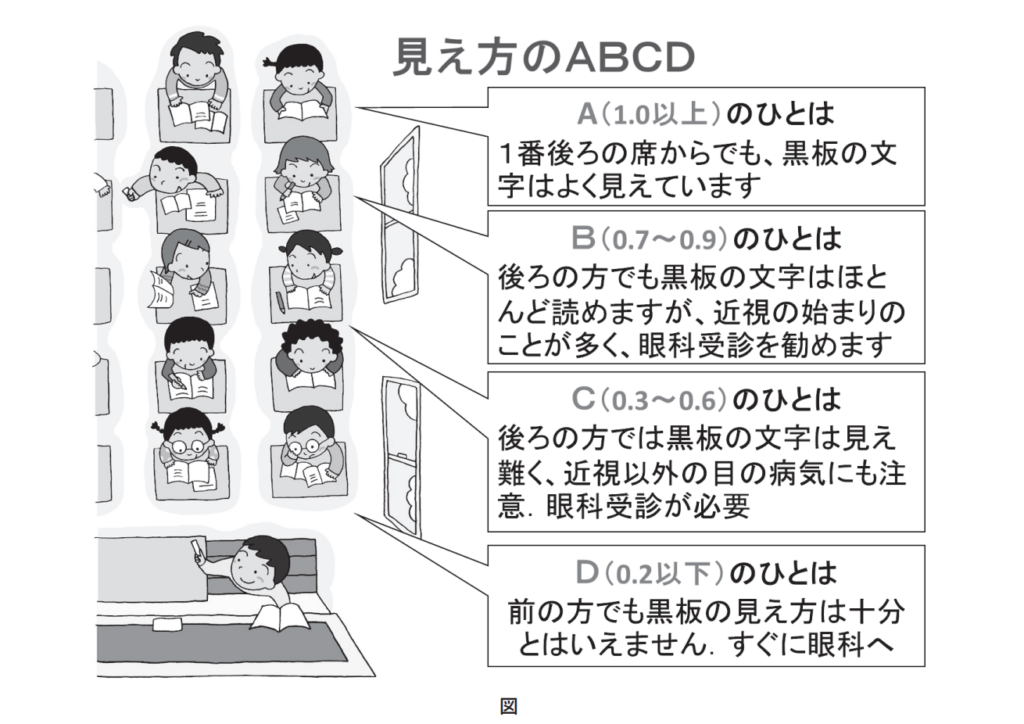

学校検診の視力判定について

学校検診では、視力を次の4段階で判定しています。

A(1.0以上):教室の一番後ろの席からでも黒板の文字が楽に読める

B(0.7~0.9):教室の真ん中より後ろからでもだいたい読めますが、小さい文字は見えにくいことがある

C(0.3~0.6):教室の前方でも、小さい文字が読みづらい

D(0.2以下):一番前の席でも、メガネなどがないとはっきり読めない

引用:公益社団法人 日本眼科医会 学校保健部 「眼科学校保健 資料集」

視力は学習や生活に直結します

私たちが得る情報の約8割は「目」からといわれています。視力の低下は学習や日常生活に影響を及ぼすため、目の健康管理はとても重要です。

学校検診で指摘がなかった場合でも、お子さまが黒板の文字を見づらそうにしている、テレビやスマートフォンを近くで見ている、目を細めているといった様子があれば、早めにご相談ください。当院では、精密な検査機器を用いて、視能訓練士が正確な検査を行い、お子さんの目の健康をサポートします。

当院の小児眼科の特徴

当院の院長は、足立区立江北桜中学校、江北小学校、新田小学校および宮城小学校の学校医を務めており、地域の子どもたちの目の健康を日常的にサポートしています。学校保健法に基づき、健診や保健指導を通じて早期発見と予防に努めています。

また、当院には国家資格を有する視能訓練士(ORT)が常駐しており、乳幼児から小学生までの年齢に応じた丁寧な視力検査・訓練が可能です。

子どもの目で気になる事があれば、すぐにご相談ください

子どもの視力は成長とともに発達しますが、その途中で病気や異常があると、「見る力」がうまく育たず、一生に影響することもあります。弱視や斜視、近視などは早期発見・早期治療が非常に大切です。目を細める、視線がずれる、片目だけで物を見る、テレビに近づくなど、気になることがあれば、迷わず当院へご相談ください。お子さまの将来の視力を守るために、私たちがしっかりサポートします。

お問い合わせはこちら

足立慶友眼科 院長

足立慶友眼科 院長

上村 文

Aya Uemura大学病院レベルの最新設備を備え、地域の皆様に安心して受診いただける“かかりつけ眼科”を目指しております。一般的な眼科診療から高度な治療まで幅広く対応し、患者様に寄り添った医療を大切にしています。 また、学校医として、地域の子どもたちの目の健康にも力を入れております。

医師について詳しく